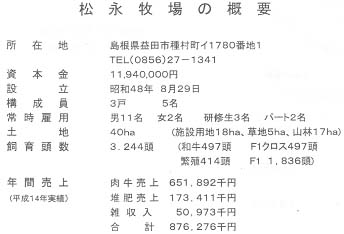

先ほど、茨城県畜産協会は茨城県畜産センターに於いて、講師に農事組合法人松永牧場 代表理事 松永和平氏を迎え畜産経営セミナーを開催しました。講演の内容は次の通りであった。  松永牧場は哺育ロボットによる哺育の成績改善と省力化,血液分析による牛の健康状態チェック等,最新の飼養技術と細心の飼養管理によって市場の評価が高い肉牛を出荷しており、平成5年日本農業賞個人の部大賞,平成11~12年に2年連続全国体外受精卵枝肉研究会最優秀賞,平成12年豊かな畜産の里畜産局長賞受賞など数々の表彰を受けています。 肥育牛が3,244頭と島根県を代表する肉用牛経営で、規模もさることながら経営面・肉質面でも高い評価を得ています。 |

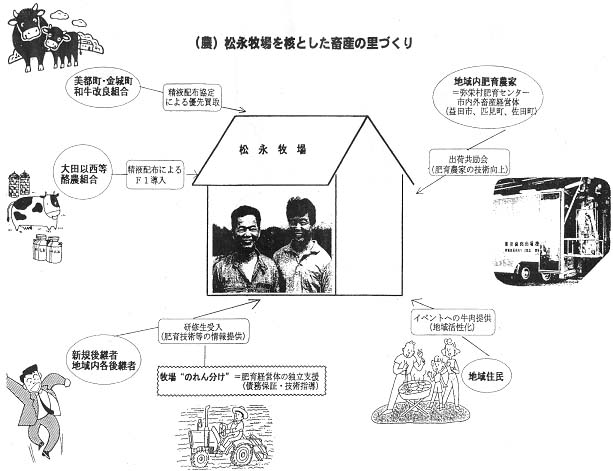

農業経営の歩み 父親は乳用種肥育経営を行って朝早くから夜遅くまで働く父親の姿を見て育ち、周囲のサラリーマン家庭の親子の姿と比較しむしろ反発を感じていた、農業以外の職業なら何でもよいと思っていたこともあり、浜田市の商業高校の情報処理科を選び卒業後、大阪の大手銀行に勤務しました。これと対照的だったのが弟で大の牛好き、小学校の頃から、毎朝の牛の餌やりを欠かさず、そのために学校を遅刻しても先生の公認となっていたほどです。 銀行員から肥育牛経営者になった切欠は、昭和48年、父親が交通事故で大怪我をしたことです。後を継ぐ予定だった弟はまだ高校生であり、また大阪という大都会の雰囲気に馴染めないものを感じていましたので、家の農業を継ぐことになりましたが、従来のやりかたに疑問を感じていたので、経営の大規模化、近代化をめざしました。 このため、家の屋敷地内にあった畜舎を、さらに山奥に入った開拓地に移転することを決意。資金導入のため、融資枠の大きい法人という形態に経営を転換しました。 当時の法人の構成員は5戸6名で、和平とその両親のほか、家畜出資をした高齢農家2戸と土地出資をした地主でした。設立当初は地域の酪農家約80戸から直接、素牛の乳用種の雄のヌレ子を導入し、放牧しながら肥育を行っていました。 昭和53年には弟の直行も広島県立農業短大を卒業して事業に参加、兄弟それぞれが結婚し、家族も増えてきました。 弟の意見を取り入れ、これまでの放牧を舎飼に変え、廃材利用の牛舎を次々に増設していきました。その結果、昭和58年頃には飼養頭数が約700頭までに伸び、以後、順調に規模拡大を重ね、現在に至っています。 地域との共生 経営理念は,「若者の雇用」,「個人の生活時間を大切にする」,そして「地域との共存と利益の追求」であり、利益追求とともに畜産を通じて地域の発展に取り組んでいる。 大牧場の環境問題が深刻化する中で、糞尿処理の適正化と徹底したハエ対策や,こまめな敷料交換による悪臭防止,畜舎周辺の草刈り整備等,畜産環境には万全の対策を取っている。 地域住民と楽しむ「牛肉まつり」も行っている。このまつりは平成5年から開催し今年で8回目を迎えた。関西方面の市場へ出荷するため,普段地元では味わえない当社の牛肉を,各種料理で味わってもらおうという趣向で行っている。 石見神楽や景品抽選のイベントもあり,毎年1000人を超える人で賑わい牛1頭を平らげている。地域の65才以上のお年寄りは無料招待,大人と一緒の中学生以下は無料と細かい配慮もあり,すっかり地域のまつりとして定着している。 今後の抱負として1.地域農業の担い手つくりのため、研修を終了した青年農業者には、物心両面の援助をしたい。具体的には、飼料の共同購入とか農産物の共同販売により、コストダウンと有利販売に便宜をはかるとか、営農開始当初の経営指導をする。 2.地域に開かれた牧場づくりを行いたい。即ち、消費者に家畜や農作物に触れてもらい、家畜や農作物に対する認識を高めてもらいたい、などを挙げている。 | |||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

松永牧場の牛肉「まつなが黒牛」 松永牧場の牛は、東京食肉市場に月間80頭、年間1000頭出荷されている。今年3月から、地元島根大田食肉市場にも月間15頭出荷されるようになった。現在、当牧場から出荷されるすべての牛には、”ウシのパスポート”を発行し、品種や導入先、給与飼料を証明している。 |

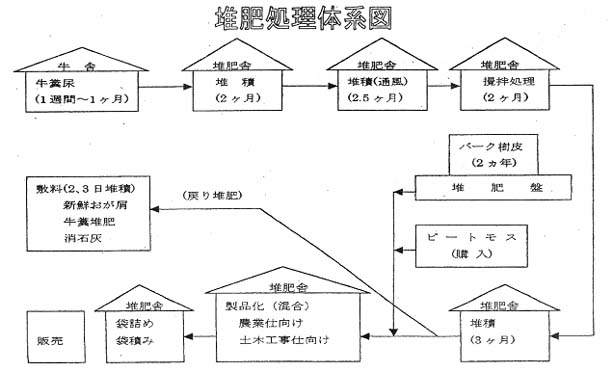

バークたい肥の商品化 たい肥製造販売に本格的に取り組むきっかけは昭和58年の山陰大水害。地元の田畑復旧のため大量のたい肥が必要になったことです。 700頭を超える飼養頭数に達し,安定的な糞尿処理を行うためにたい肥の製造販売を考えていた松永代表が,全国の事例を見て回った結果バークたい肥に着目。従来の糞尿たい肥に加え,チップ生産の副産物として地元で豊富に入手可能なバークを利用したたい肥の製造を,昭和60年から開始した。現在では自動計量・袋詰めロボットを2ライン導入し,大量生産体制を確立している。 | |||||||||||||||||||||||

たい肥部門の特徴

|

||||||||||||||||||||||||

|

①建設業者の道路工事における法面の緑化や造園資材としてバークたい肥の製造にも取り組み,主要な商品に育て上げたこと(バークを2年間寝かせた上,10ヶ月間完熟させたたい肥と混合して良質なたい肥を生産している)。 ②販売においては,OEM供給(相手先名による販売)で販売の労力とリスクを省くとともに,価格の安定を図っており,相手先業者からの評判も良いこと。 ③部門別の採算性を明らかにするため責任者を置き区分経理をしていることである。 生産堆肥の販売状況

|

新製品 「蘇生」について 2年間かけて発酵したバーク堆肥と牛糞堆肥を半々に混ぜた堆肥で有機質土壌材として優れた効果を持つものです。 蘇生の使い方 全面散布、まきみぞ施用、どちらでも良いが、出来るだけ土と混ぜ合わせた方が良い。 使用時期は播種、植付けは7~10日くらい前に施し、土になじませて置けば理想的です。また、永年作物については活動期前に施す方が好ましい。 中性ですから他の肥料とまぜ合わせてもさしつかえありません。 蘇生は持続期間が長いので、各作ごとに施用する必要はなく、年1回施用で十分です。 蘇生の使用量

蘇生の成分 全窒素 0.6~0.9% 全加里 0.5~0.9% 全燐酸 0.9~1.2% PH 5.5~7.5% その他、リグニン・マグネシア・珪酸。マンガン・モリブデン等を含む。 |

|||||||||||||||||||||||