|

近年、我国では高齢化の進展とともに畜産農家が減少していますが、特に肉用牛繁殖経営は農家の減少だけでなく飼養頭数も著しく減少し、肥育素牛の不足が懸念されています。 肉用繁殖牛の減少を抑制するためには新規農家の参入や既存農家の規模拡大が望まれるところですが、那珂町の峯島智之さんはサラリーマンをやめて肉用牛繁殖専業経営に取り組んでいます。

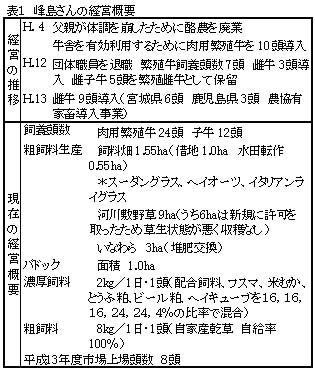

(1)肉用牛繁殖専業経営を開始するまでの経緯 峰島さんのお宅はもともとお父さんが酪農を営んでおり、峰島さんは県の外郭団体に勤務して休日に手伝いをしていましたが、平成4年にお父さんが体調を崩したため酪農を廃業しました。しかし、動物が好きだったこともあり、残った牛舎や自宅周囲の草地を有効利用するため、飼養管理にあまり手のかからない肉用繁殖牛を導入しました。当時は団体に勤務するかたわら繁殖経営を行っていたので、飼養頭数も数頭の経営でしたが、平成12年に団体を退職し、本格的に肉用牛繁殖経営に取り組むようになりました。 退職時の繁殖牛飼養頭数は7頭でしたが、平成12年に5頭、平成13年に12頭増頭し、現在は24頭飼養しています。増頭した牛の内訳は、自家保留が5頭、導入が12頭です。導入にあたっては農協有家畜導入事業等を利用し、主に宮崎県と鹿児島県から導入して飼養牛の改良を図っています。 (2)現在の経営概要 現在の経営は肉用繁殖牛24頭、子牛12頭で、自宅に隣接した約1.0haの草地に柵を設け放牧しています。放牧地は広域農道「バードライン」に隣接していますが、平坦な土地に木製の牧柵を設置している ため牧歌的な風景となっており、時々写生に訪れる人もいるとのことでした。 粗飼料は、約1.5haの飼料畑と9haの那珂川河川敷3haの稲わらによってまかなわれていますが、粗飼料を100%自給し、我が国農政の模範のような経営を行っています。飼料畑には、スーダングラス、エンバク、イタリアンライグラス等を作付け、すべて乾草にしています。河川敷は自生している野草を刈り取って乾草としています。峰島さんにとっては河川敷の存在が重要で、「河川敷があるから牛飼いができるんだ」と言っていました。稲わらは堆肥交換で収集しています。 なお、飼料生産に必要な農機具はできるだけ中古品を購入するとともに、農機具を長期間利用できるよう大切にし、生産費の削減に努めているとのことで、22〜3年利用しているトラックターもありました。 |

飼料の給与は上記の粗飼料を1日1頭あり約8kg給与し、さらに自家配合飼料を2kg給与しています。自家配合飼料は繁殖牛用配合飼料、フスマ、米ヌカ、とうふ粕、ビール粕、ヘイキューブをそれぞれ16,16,16,24,24,4%の比率で混合したもので、粕類を多く利用して飼料費の削減に努めています。 敷料は、主にもみ殻を利用していますが、近隣の農家やライスセンターなどから入手しています。 平成13年度に市場へ上場した子牛は8頭で、1頭あたり平均販売価格は304千円とやや市場の平均価格より安くなっていましたが、飼料費や敷料費など家畜生産費の節減につとめているので十分な利益が得られているものと思われます。 なお、体高、体重等の発育は市場平均を上回っているので、平成12年以降に導入した優良系統牛の子牛を販売するようになれば、価格はさらに向上するものと思われます。 また、最近は受精卵移植による子牛生産に取り組んでおり、将来は半分くらいは受精卵による優良牛の生産を行っていきたいと話していました。 以上のように、峰島さんは平場地帯に位置し、飼料畑の確保が容易で、さらに河川敷の野草や粕類を利用し易いという立地条件を有効に活用し、生産費の低減を図る経営を実践していました。 (3)今後の方針 峰島さんは今後パドック周囲に花を咲かせ、ミニフオースなども放牧して住民に楽しんでもらったり、障害者が働ける場所を提供したいなどと抱負を語ってくれました。(退社前は福祉関係の職場に勤務していました。) 冒頭に述べたように肥育素牛の不足が懸念されている現在、峰島さんのような経営ができるだけ多く出現することを期待します。 |