| 揹杚婍丗 |

曻杚柺愊乮揹杚慄傪挘傞嫍棧乯偵墳偠偰條乆側僞僀僾偁傝傑偡丅揹棳偑傎偲傫偳側偔丄揹埑偑4,000乣7,000无倌敪惗偟傑偡丅怗傟偨帪偺徴寕偼惷揹婥傛傝嫮偄姶偠偱偡丅 揹尮偼姡揹抮丄懢梲揹抮乮堪装幃乯丄12V兽匕丄壠掚梡揹尮乮100V乯偑巊梡壜擻 |

| 揹杚慄丗 |

寉検偱廮擃惈偺偁傞揹杚慄乮宿瓢賯蓳睈鼈饡覀輦眰駛緜鄠虂j傕偁傝傑偡偑丄揮杚傪偟側偗傟偽恓嬥側偳偱傕戙梡偱偒傑偡丅 |

| 揹杚拰丗 |

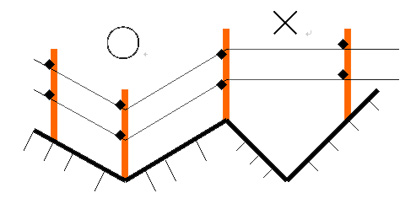

揹杚慄傪巟偊傞偩偗側偺偱丄僶儔慄傪巟偊傞傎偳偺嫮搙偼昁梫側偔丄庽帀惢偺寉検側巟拰傪愝抲偟傑偡丅栘拰丄揝拰丄抾摍偱傕戙梡偱偒傑偡丅 |

| 奦丂巕丗 |

揹杚慄偲揹杚拰傪愨墢偡傞偨傔偺婍嬶 |

| 傾乕僗丗 |

摵朹偐矫葳綎_傪幖婥偺懡偄応強偵怺偔杽傔傑偡 |

| 拲堄梡偺娕斅丗 |

愙怗偡傞偲婋尟偱偁傞偙偲傪帵偡娕斅 丂乮揹婥愝旛媄弍婎弨偵傛傝丄愝抲偑媊柋晅偗傜傟偰偄傑偡丅乯 |

| 堸悈婍丗 |

乽堸悈婍偺愝抲乿嶲徠 |

| 愱梡帒嵽偼揹杚婍偩偗偱偡丅懠偺帒嵽偼岺晇師戞偱戙梡偱偒傑偡丅 |

揹杚婍丒揹婥杚嶒媦傃揹婥偺棳傟

| 揹杚婍 | AN90宆 (杒尨揹杚 噴 偺帒嵽傪棙梡) | |||

| 28,000墌 | ||||

|

揹杚慄 仸1 |

僄乕僗億儕儚僀儎乕(400m姫) | 恓嬥偱戙梡壜 | ||

| 5,500墌 | 亅 | |||

|

揹杚拰 仸2 |

僌儔僗億乕儖N13 | 儔僋儔僋億乕儖 | 揝拰偱戙梡 | 栘丄抾偱戙梡 |

| 430墌亊52杮 | 400墌亊52杮 | 亅 | ||

| 僐乕僫乕偼愨墢億乕儖1,860墌亊4杮 仸3 | 僐乕僫乕偼揝拰丄栘丄抾偱戙梡 | |||

| 奦巕 | G僋儕僢僾 | 晄梫 | 儕儞僌奦巕(揝拰梡) | 儕儞僌奦巕(栘拰梡) |

| 50墌亊52杮亊2儢強 | 亅 | 90墌亊56杮亊2儢強 | 80墌亊56杮亊2儢強 | |

| 寁 | 68,500墌 | 61,740墌 | 38,080墌 | 36,960墌 |

仸1 僄乕僗億儕儚僀儎乕偼愝抲丒堏摦偑娙扨丂佀儘乕僥乕僔儑儞曻杚岦偒

恓嬥偱戙梡偡傞偲嵞棙梡偼擄偟偄丂佀僷僪僢僋曻杚岦偒仸2 揹杚拰偼5m娫妘偱愝抲 仸3 僌儔僗億乕儖N13丄儔僋儔僋億乕儖傪棙梡偟偨応崌偼僐乕僫乕偵忎晇側巟拰偑昁梫

| (扨埵丗cm) | |||

| 1抜挘傝 | 80 |

|

|

| 2抜挘傝 | 60 | 90 |

|

| 3抜挘傝 | 40 | 70 | 100 |