近年、わが国の畜産においては、生産性の向上と飼養規模の拡大が著しく進行し、家畜共済においても大規模経営(農事法人等)の加入も可能となった。これらに伴いさらに「家畜共済加入者」(以下「加入者」という)のニーズに合った制度とすべく16年4月施行に向けて検討中である。

今回は、その時々の畜産情勢に対応すべく制度の見直しを図ってきた中で、最近時の家畜共済事業について報告し若干の考察を加えたいと思います。

1.引受について

(1) 共済目的の種類

共済で加入できる種類については、乳用牛(成乳牛・育成乳牛)、肉用牛(肥育牛・他牛特定肉用牛等)、一般馬、種豚、肉豚(特定包括肉豚)、種雄牛(乳種・肉腫・馬)となっている。

(2) 加入状況

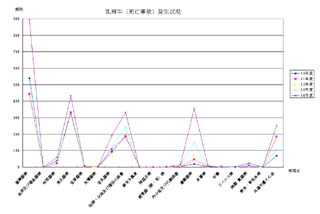

現在の加入は、主に乳用牛・肥育牛・特肉牛等(他肉牛を含む)・種豚・肉豚が大半を占めているが、13年度を頂点に減少傾向にある。(グラフ1)

グラフ1

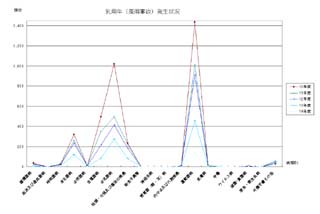

平成12年度の制度改正による加入選択条件(事故除外)の追加と共に大規模農家の加入が、新加入条件(H・Iの事故除外)を含む加入へと移行し死亡・廃用・病傷事故のすべてを共済事故とする全事故対象(以下「オールリスク」という)の加入が減少し始めている。(グラフ2)

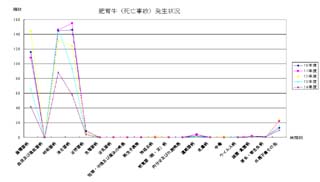

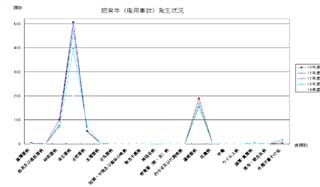

特にその傾向は大規模経営の多い肥育牛・種豚に顕著に表れ、14年度では現在ある事故除外選択のすべてにおいて加入が見られる。(グラフ3,4,5,6,7)

グラフ2

グラフ3

グラフ4

グラフ5

グラフ6

グラフ7

これらのことは、大規模経営農家での共済事故(共済の補償)ニーズの変化によるものと考えられる。

それまでの死亡・廃用事故を対象(以下「A事故除外」という。)、死亡・病傷事故を対象(以下「F事故除外」という。)、死亡事故を対象(以下「G事故除外」という。)の加入については、種豚農家で若干の加入が見られたが、12年度の制度改正以降では、事故除外への加入が拡大し肥育牛・種豚においては加入頭数全体の約50%以上の加入がみられるようになった。

また 農家の特定事故の選択制が増えたことに伴い家畜共済引受全体の戸数及び頭数の増加にもつながってきている。

しかし このような現象は、はたして大規模経営農家ニーズ(通常の飼養では予防衛生を主とした経営をしている。)による共済事故の選択的な影響だけかというと、農家での加入推進で問題となることは、診療もさることながら指導を受ける獣医師の減少により、共済の病傷事故を含んだ加入が敬遠されがちとなる場合が多々みうけられ、特に大規模農家の加入条件の場合にはその傾向が大である。これらのことは、今後の家畜共済事業にとって憂慮すべき状況とも考える。 また大規模化の進行した畜産農家経営に対する危機的状況であるとも考えられないだろうか。

|

2.事故について

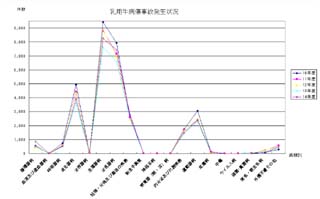

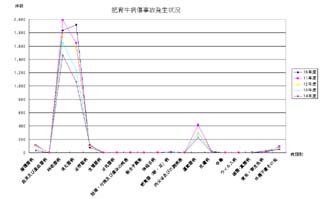

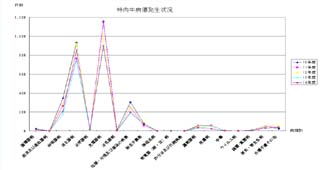

10年度以降の各畜種における病類を見ると、発生状況としては、全体的に病類としては、同様で減少傾向にあるが、その中でも13年・14年度には、乳用牛・肉用牛で死亡事故の発生割合が多く、14年度夏季の暑熱気温及びBSE騒動による畜産農家の不安定な飼養形態の影響があったのかと思われるような死亡事故発生割合の多発傾向が見られる。

共済から見た一頭当たりの共済金の支払いについても拡大しているため、農家経営での損害額は大きくなっていると思われる。

現在 「死亡牛及びサーベイランス牛の全頭検査」が実施されこの処理が当分の間継続されるとのことで、気温等の高い時期に発生する事故については、益々損害の拡大が出てくると思われる。

グラフ8

グラフ9

病傷事故については、ここ数年の傾向に特別な発生状況は見られないが、全体的には、事故除外(病傷事故を除く)による減少傾向が見られる。

しかし この傾向は、火災・自然災害・伝染病等の発生時に被害の甚大な事故だけが、補償の対象となっていく傾向でもあり、補償の内容が偏っていくと思われる。

グラフ10

グラフ11

グラフ12

グラフ13

グラフ14

グラフ15

グラフ16

グラフ17

グラフ18

|