|

はじめに 育成牛は飼料費や管理費等の経費がかかり、分娩して初めて収入をもたらす。従って、経営に貢献していないと思われがちである。しかし、酪農経営には乳牛の確保が必須である。乳牛の更新のためには自家育成か導入かという選択肢があるが、コストを考えると自家育成の方が有利である。しかし、何となく飼っているだけでは決して有利にはならない。 では、有利に育成牛を育てるには何が必要だろうか?1つ目は、育成牛だからといって適当に飼養するのではなく、病気や事故を起こさせないような適性な管理を行う。そして、その牛が持っている資質を100%引き出す。2つ目はその個体の収益がマイナスの時期を短縮し、早くプラスにする。つまり、初産分娩月齢を早めることである。 哺育期の飼料給与 新生子牛には初乳を生後4時間以内に2リットル程度、さらに4〜6時間後に2リットル与える。少なくとも3日間は初乳を与えるようにする。子牛は初乳から免疫グロブリンを吸収するが、出生後24時間経過すると殆ど吸収できなくなる。従って、出生後2回目の哺乳までは確実に飲ませる必要がある。もし、子牛が自力で飲めないようなら経口投薬器(写真)を利用し確実に飲ませる。  写真 経口投薬器 |

初乳の給与期間が終了したら全乳の場合は生時体重の10%程度(生時体重45kgであれば、4.5kg/日)、代用乳の場合は600g/日給与する。代用乳は40℃の温湯で6〜7倍に希釈し、毎回一定の温度で給与する。給与毎に代用乳の湯温が大きく変動すると下痢の原因になる。また、哺乳量が多いと、固形飼料の摂取量が増えないので、必要以上に給与しない。 人工乳の給与については、表1のとおり行う。生後5日目頃から給与し、初めは手で口に入れてあげ採食を促進させる。人工乳の給与は200ccの計量カップを用いると給与量が把握しやすい。カップ1杯で約150gであるので、100gはカップ約2/3杯である。この時期の子牛は下痢をしやすいので、給与量を正確に把握する必要がある。 子牛は成牛に比べ体重当たりの栄養要求量が高いが胃の容積は相対的に小さいため、栄養価の高い飼料を摂取する必要がある。また、6日目頃から水と乾草が常に摂取できるように用意する。 第1胃の発達は固形飼料の摂取に依存しており、人工乳の摂取量が1日1kg以上、または3日続けて500g以上になれば離乳は可能である。

|

|

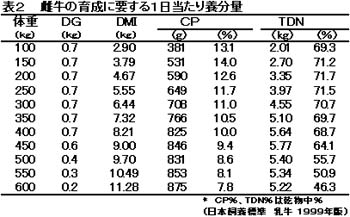

環境条件による疾病の防止 哺育子牛の主な疾患は下痢等の消化器疾患と感冒・肺炎等の呼吸器疾患である。 健康に子牛を飼養していく条件としては、以下の項目が上げられる。 1 初乳を確実に飲ませる。 2 飼料の内容と量の急変を避ける。 3 敷きワラを十分に敷き、保温効果を高める。 4 乾燥した床を維持する。 5 隙間風の流入を防止する。 6 新鮮な空気と日光が当たる環境をつくる。 これら3〜6の項目に対し最も適している施設としてカーフハッチが上げられる。カーフハッチは施設が安価で、通気・換気が良く、子牛間の接触感染や親牛からの感染も防止できる。 もし下痢が発生した場合は、哺乳と人工乳の給与を1回分止め様子を見る。その処置で症状が快復しなければ、獣医師に相談する。下痢が続いている間は人工乳の給与を止め、水は人肌程度の湯温で与える。 育成前期-分娩までの管理 生後2-3カ月は反芻動物の基本であるルーメンを充実させる時期である。生後6週齢で速やかに離乳し3カ月齢まで人工乳を給与する。この頃になると、人工乳は2kg程度摂取している。また、乾草は良質なものを不断給餌で給与する。 3カ月齢以降から月齢が近い牛による群飼とする。前期配合飼料への切り替えは1週間かけて除々に行う。この時期から種付けまでは増体効率が高い時期であるので、タンパクとエネルギーのバランスに注意が必要である。また、生後3~9カ月の乳腺の発達は、他の細胞に比べ3.5倍早いので、この時期に太らせると、脂肪が乳腺細胞に入り込み乳腺の発達を遅らせ、将来の産乳量を低下させる。 育成前中期の養分要求量は表2に示したとおりである。

|

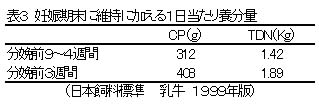

実際の給与で注意する点は、体重250kg以上で乾物中CP含量が12%以下になると、飼料の消化率が低下する恐れがある。給与の際は養分要求量(表2)に係わらず、CP含量が12%を下回らないように調節する。さらに15カ月齢(飼養標準標準発育値368kg)前後までDGが0.8kgを超えるような牛はCP含量を15%以上にする必要がある。 初発情は体重が概ね260kgを超えると現れる。体重330kgから発情観察を実施し、経営戦力に早く入れるため、体重350kg、体高125cmを超えた時の発情から種付けを積極的に行う。 初産牛は体に対し胎児の割合が大きい。出生子牛体重が分娩前体重の9%以下で難産の発生率が低下する。すなわち、育成母牛は分娩までに、予想される子牛体重の11倍以上の体重にする必要がある。育成牛へのホルスタイン精液の種付けは分娩難易度が102の精液を使い、分娩時に事故が起こらないようにする。 育成後期は乾草を主体に飼料を給与する。育成後期の高エネルギー給与は分娩時に過肥となり、分娩後の代謝病の原因となる。分娩前9週より妊娠末期に維持に加える1日当たり養分量を加味した飼料を給与する。  おわりに 茨城県畜産センター酪農研究室では、「高能力乳用牛の初産分娩月齢短縮化技術の開発」という課題で試験に取り組んでいる。 〔目的〕増体効率が高いとされる離乳後から種付け時期までの発育速度を高めた場合、乳牛の生産性に及ぼす影響について検討を行い、21ヶ月齢程度での早期分娩のための飼養管理技術を確立する。 〔方法〕当県を含めた6県の共同試験により、約90日齢から体重が約350kgになるまでの間、以下の3区を設け試験を実施している。 適増体適蛋白区(LGLP区):DG0.75kg、CP14% 高増体適蛋白区(HGLP区):DG 1.0kg、CP14% 高増体高蛋白区(HGHP区):DG 1.0kg、CP16% この技術が確立されれば、高能力牛の育成期間が短縮され、経営に有利な育成方法が確立される。試験は現在進行中であり、終了次第報告したい。 |