トップページ >価格安定対策関係 >肉用子牛生産者補給金制度

1.制度の仕組み

| |

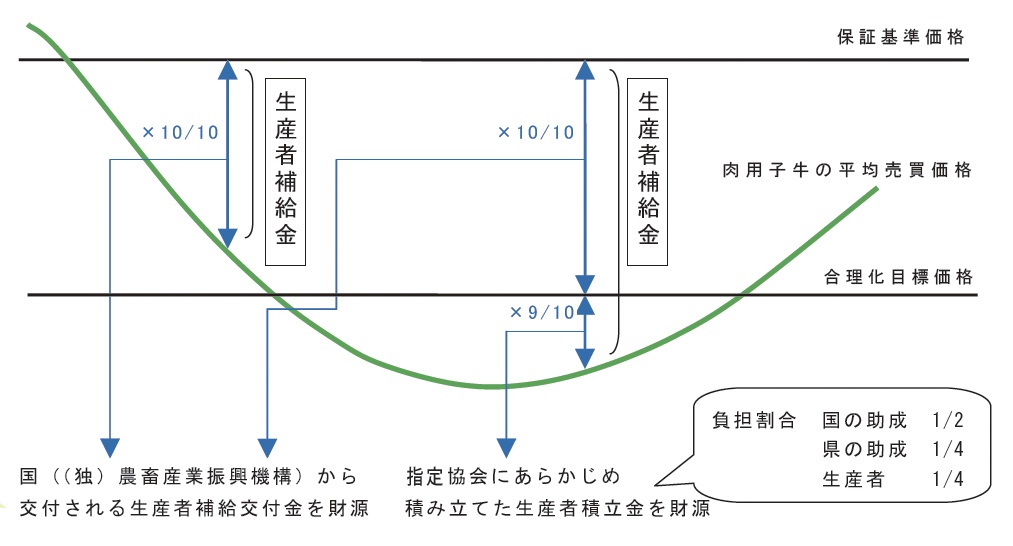

四半期毎(その他の肉専用種にあっては、年度毎)に農林水産大臣が告示する肉用子牛の平均売買価格(品種別)が保証基準価格を下回った場合に、その期間中に契約肉用子牛を販売または自家保留していれば、生産者補給金が交付されます。 |

●肉用子牛の保証基準価格及び合理化目標価格

(単位:円/頭)

| 区 分 |

黒毛和種 |

褐毛和種 |

その他の

肉専用種 |

乳用種 |

交雑種 |

| 保証基準価格 |

574,000 |

523,000 |

334,000 |

164,000 |

274,000 |

| 合理化目標価格 |

446,000 |

406,000 |

259,000 |

110,000 |

216,000 |

2.制度への加入

| (1)加入の手続き |

| |

加入手続きはいつでもできますので、都道府県の指定協会と農協等を通じて「肉用子牛生産者補給金交付契約」を結んで下さい。法人の場合、加入には一定の条件があります。指定協会にご確認ください。 |

| (2)個体登録の手続き |

| |

所有する肉用子牛を満2月齢に達する日まで(2月齢−1日)に農協等に肉用子牛個体登録の申込みを行い、指定協会の定める日までに生産者負担金を納めて下さい。 |

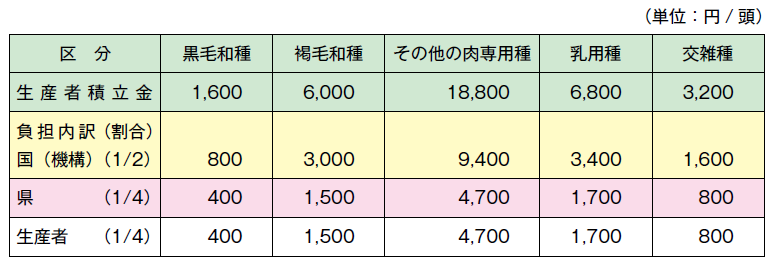

3.生産者積立金・生産者負担金

| |

(1)生産者積立金は生産者に補給金を交付するための財源として積立てるものです。積立てに当たっては、生産者の負担金のほか、国(機構)及び県から助成されます。なお、平均売買価格が合理化目標価格を上回っているときに出る補給金については、全額が国(機構)からの交付金でまかなわれ、生産者積立金は取り崩されません。

(2)現在の業務対象年間(7〜11年度の5年間)終了時に生産者積立金の残額がある場合には、次の業務対象年間で生産者の持分として負担金に充てるか、または、現在の業務対象年間終了時の契約生産者に返還することができます。

|

※茨城県内において個体登録をする場合には、生産者負担金納入時に1頭当たり330円の

事務負担金の納入も併せてお願いします。(公益社団法人 茨城県畜産協会)

4.生産者補給金の交付

| |

補給金の交付対象となるのは、所有する肉用子牛を満6月齢に達した日から満12月齢に達する日までの間に販売した場合、又は満12月齢に達した日以後も自家保留した場合です。(発動要件は「1.制度の仕組み」参照)

販売や自家保留した時は手続きが必要ですので、農協等に申し出て下さい。

※1:販売・保留の申し出がないと交付されない場合もありますので、ご注意下さい。

※2:販売または保留する前に死亡した場合などは、補給金の交付対象となりませんので注意して下さい。なお、誤って交付された場合は、補給金を返還していただくことになります。

| 不正の手段により生産者補給金の交付を受けたり、受けようとしたときは、交付の取消しや返還命令が行われ、場合によっては生産者補給金交付契約の解除や刑事罰が科されることがあります。 |

|

5.トレサ法に基づく子牛の出生届、異動届

| |

☆補給金制度においては、牛トレーサビリティ制度に基づき報告された「生年月日」等の情報を活用し、個体識別番号により個体登録の手続を行っていますので、確実な届出をお願いします。

(1)出生届、異動届は忘れずに

◇牛トレサ法に基づく、出生の届出、耳標の装着、異動の届出などは、牛を飼っている人の義務です。

◇子牛が生まれたら、すぐに家畜改良センター(農協等を経由する場合も含む。以下に同じ。)に出生の届出をして下さい。

◇また、子牛を導入又は販売、死亡したときなども、すぐに家畜改良センターに届出(転入・転出、死亡など)をして下さい。子牛に限らず親牛の場合も異動の届出は必要です。

(2)耳標を付けましょう

◇10桁の個体識別番号が記入された耳標を必ず両耳に装着して下さい。

◇子牛を買った時には、必ず耳標の確認をして下さい。

◇耳標が一つでも脱落したら、すぐに同じ番号の新しい耳標を請求して装着して下さい。 |

|